社会实践 | 英语学院社会实践纪实【六】——“红色六地·薪火传承”社会实践团

发布者: 时间:2025-10-17 07:49:17 浏览:

为了深入了解辽宁“六地”红色文化的丰富内涵和时代价值,充分发挥红色资源育人功能,促进青年学生夯实理想信念之基、增强责任感和使命感,英语学院“红色六地·薪火传承”社会实践团赴辽宁沈阳、大连、抚顺、丹东等地,开启了一段意义非凡的红色之旅。

回望屈辱印记,砥砺强国之志

7月3日,英语学院“红色六地・薪火传承”社会实践团成员走进旅顺日俄监狱,这座历史遗迹见证了沙俄与日本对中国东北的殖民掠夺,铭刻着近代中国被列强瓜分的屈辱过往,以冰冷的砖石诉说着那段任人宰割的苦难岁月。这些历经百年风雨的建筑遗存,虽已褪去当年的血腥气,却依然传递着先烈们抗争的呐喊。团队成员在静默中驻足,深刻体悟到只有国家强大才能捍卫民族尊严、筑牢和平基石。

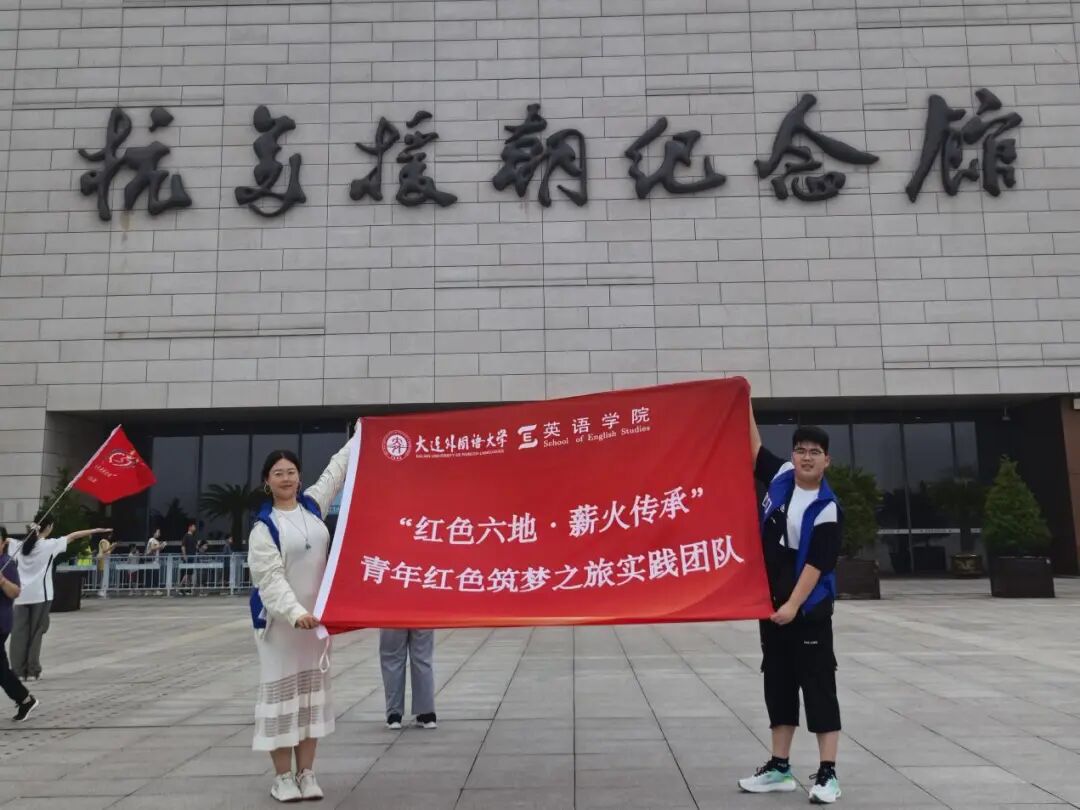

重温浴血征程,赓续英雄血脉

辽宁大地曾是抗美援朝的坚实后方,无数辽宁儿女跨过鸭绿江,在冰天雪地中铸就钢铁防线。这片土地承载着志愿军将士“保家卫国、舍生忘死”的崇高精神,凝结成永不褪色的红色记忆。7月5日,实践团成员走进丹东抗美援朝纪念馆,馆内陈列的破军装、生锈的步枪、泛黄的战报,无不诉说着那场立国之战的惨烈与辉煌。通过声光电技术复原的上甘岭战役场景中,炮火连天的震撼画面让成员们仿佛置身硝烟弥漫的战场。那些在枪林弹雨中冲锋的身影,那些冻成冰雕仍保持战斗姿态的英雄,让每一位团队成员深切感受到和平从来不是天降祥瑞,而是用热血与生命浇灌的花朵。

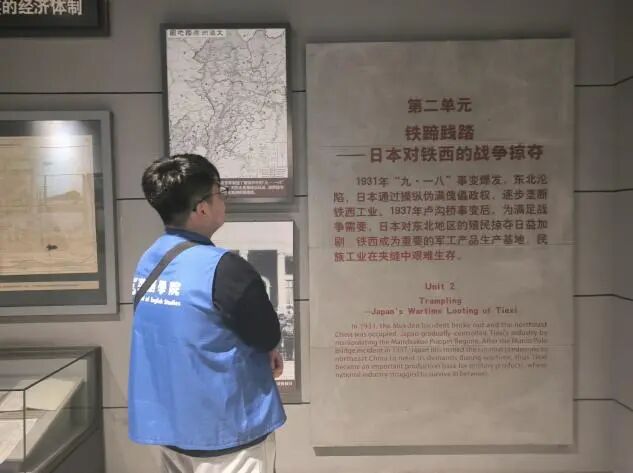

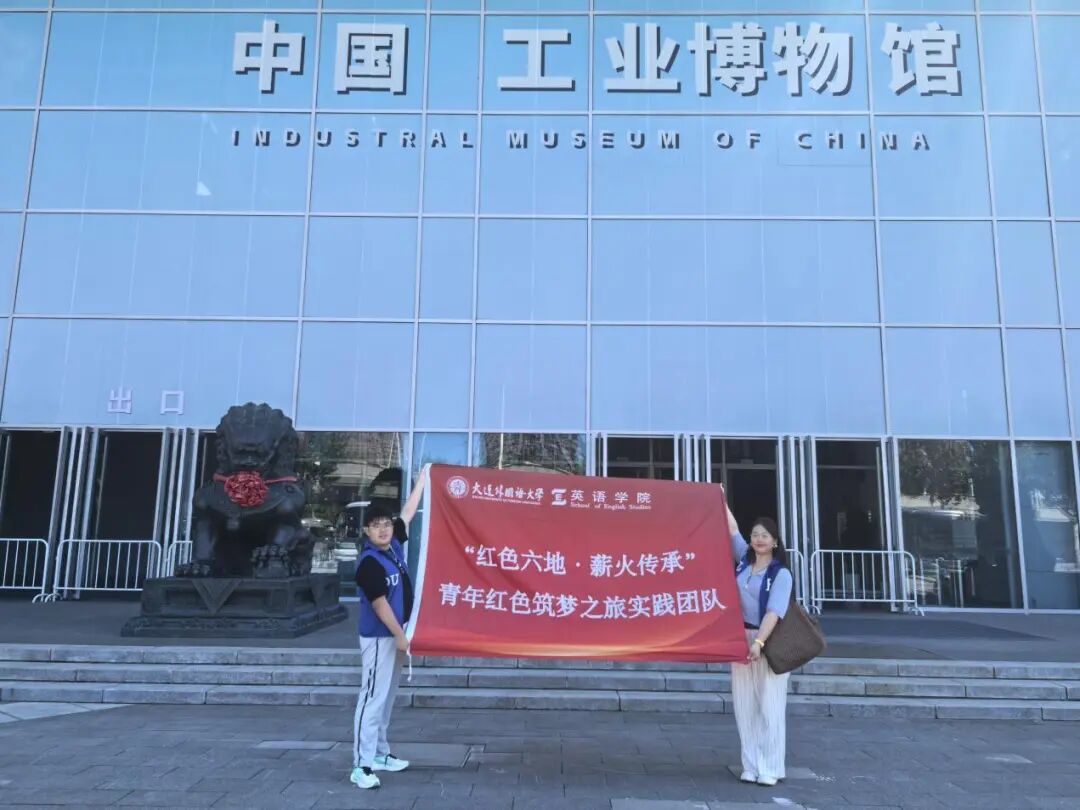

追溯工业征程,挺起民族脊梁

7月6日,实践团成员在中国工业博物馆内,目睹了从手摇机床到智能生产线的百年跨越。沈阳作为中国工业的长子,每一台机床都镌刻着自主创新的奋斗印记。这里诞生的第一枚金属国徽闪耀着工匠精神,第一架喷气式飞机承载着强国梦想,共同铺就了中国工业化的崎岖道路。那些在图纸上反复演算的批注,那些在设备旁通宵达旦的身影,诠释着“自力更生、艰苦奋斗”的工业之魂。团队成员在巨大的厂房穹顶下驻足,深刻理解了民族复兴的根基,必须扎根在自主创新的沃土之上。

传承雷锋精神,点亮时代之光

抚顺这座城市因雷锋而闪耀,从鞍钢高炉到军营营房,这位普通战士用一件件小事垒起精神高地。7月7日,实践团成员在雷锋纪念馆内,透过泛黄的照片与磨损的工具,触摸到一颗纯粹的赤子之心。“把有限的生命投入到无限的为人民服务中去”的誓言,穿越六十余载风雨依然振聋发聩。伟大出自平凡,崇高来自朴素,雷锋精神永远是照亮时代征程的精神火炬。

此次实践活动,不仅是对历史的重温,更是对红色基因的传承和弘扬。红色基因是中华民族的精神纽带,是实现中华民族伟大复兴的强大动力。成员们深刻认识到了辽宁红色文化的重要性,增强了历史责任感和使命感。“红色六地·薪火传承”社会实践团将秉持着传承红色精神与创新实践形式相结合的理念,加强与英语学院团学工作成果的紧密联系,把厚重的红色资源转化为鲜活的实践载体,力求将辽宁“六地”这本书读“深”、读“透”,让永不褪色的爱国主义情怀在青春脉动中得以传承。